Eligio Damas: ¿Cómo entender el fenómeno Boves si no estudiamos críticamente el 5 de julio y la constitución de 1811?

ARTE Y CULTURA09 de julio de 2025 Agencia Alfayaracuy

Agencia Alfayaracuy

Aquel 5 de julio de 1811, se declaró la independencia, puso fin a la etapa iniciada el 19 de abril del año anterior y condujo pocos meses después, el 21 de diciembre de 1811, a la promulgación de nuestra primera constitución. A partir de ese momento se iniciará una dura jornada de guerras, tropelías, en gran medida determinadas por los privilegios que esa, nuestra primera carta magna, asignó a los mantuanos. Es decir, todo ese proceso, más o menos pacífico, sólo condujo a la creación de una república mantuana, donde esta clase tuvo más privilegios que durante la colonia.

La declaración de la independencia y la promulgación de aquella constitución de 1811, con la cual los mantuanos creyeron haber resuelto la contradicción fundamental, al desatar los vínculos con España, creó las bases para el regreso y reactivación de las fuerzas realistas, en el descontento y la profundización de las desigualdades que generó aquella ley fundamental.

Una vez más, podemos poner de manifiesto, como las mejores causas o por lo menos las que uno, desde su perspectiva personal y clasista, cree con suficiente carga de justicia y equilibrio, por no escuchar las voces de las multitudes y mucho menos percibir el descontento que, enmudecido por el terror y la aparente mansedumbre, cunde entre las víctimas, terminan naufragando y hasta en el fracaso.

Aquel documento, cuya intención fue otra, fortaleció la política anti independentista y caudillos sin norte preciso. Basta leer “El Manifiesto de Cartagena”, escrito por Bolívar en 1812, para comprender en algo estas cosas, y no dejar de lado lo que no mencionó por diferentes razones, como la visión clasista que para aquel momento le atrapaba y su insuficiente formación para comprender la coyuntura en toda su dimensión. El Bolívar del Manifiesto de Cartagena no captó la coyuntura en su dimensión exacta, pese habla de 12 causas de la caída de la primera república, se le quedaron en el tintero las determinantes.

Perdida la primera república, el joven Bolívar escribirá ese, su “Manifiesto de Cartagena”, en el cual habla de las causas de la caída de la primera república. Específicamente, como ya dije, hace mención a 12 causas, en las cuales cita como casi con carácter determinante el régimen federal y hasta menciona al terremoto de Caracas y hasta la emisión de dinero inorgánico, pero atrapado todavía en su condición clasista, pasa por alto razones o motivos sustanciales como el esclavismo y la distribución de la propiedad territorial y dentro de lo que en ella deambulaba. Es decir, no se percató de lo fundamental, pues para él, demasiado joven y atrapado por su clase, las multitudes no contaban. Obvió como esa constitución, por ejemplo, otorgó derecho de propiedad a los dueños de tierras, sobre la inmensa cantidad de ganado orejano, realengo, sin dueño que corrían por las sabanas.

Es bueno recordar que la constitución de 1811, estableció que “En todo lo que por el Pacto Federal no estuviere expresamente delegado a la Autoridad general de la Confederación, conservará cada una de las Provincias que la componen, su Soberanía, Libertad e Independencia: en uso de ellas, tendrán el derecho exclusivo de arreglar su Gobierno y Administración territorial, bajo las leyes que crean convenientes, con tal que no las sean comprehendidas en esta Constitución, ni se opongan o perjudiquen a los mismos Pactos Federativos que por ellas se establecen”.

Y tuvo que ser así, porque la Capitanía General de Venezuela nació en 1777, casi doscientos años después de la llegada de Colón a Macuro y unos cuantos también de cuando se inició la colonización y nacieron las provincias. Es más, España creó los virreinatos de Santa Fe y Santo Domingo y a estos encargó del mandato, por separado de las provincias; como que las orientales sujetas a la segunda y Caracas y las de occidente a la primera. Hasta 1810, cuando se produce el movimiento del 19 de abril, las provincias venezolanas, las sujetas Santa Fe o Santo Domingo, no tenían ningún tipo de relación entre ellas, tanto que ni siquiera podían comerciar. Por eso, cuando Caracas, el 19 de abril crea su junta de gobierno y se mantiene sujeta al mandato de Fernando VII, Cumaná, Barcelona y Margarita, se declaran de una vez absolutamente independientes de toda relación con España.

Todo lo dicho anteriormente, explica el nacimiento del régimen Federal al cual Bolívar, en El Manifiesto de Cartagena, le atribuye carácter primordial en la pérdida de la primera república, pasando por alto que no podía haber sido de otra manera. Incluso, el embate guerrero trascendente de 1813, caracterizado por la llamada “Campaña Admirable”, por los historiadores caraqueños y la desvalorizada por estos mismos con el vulgar nombre de “Invasión de Chacachacare”, liderada por Mariño, siendo esta última la que mayor espacio liberó, fueron organizadas y llevadas a la práctica sin ningún vínculo entre sus líderes y los planes mismos. Es más, los orientales en gran medida, siempre mantuvieron el control de su espacio, el cual, en 1814, sirvió para el refugio de grandes contingentes militares caraqueños y personal civil, por aquello que se llamó la “Emigración a Oriente”, ante el empuje de las fuerzas d Boves.

Es en lo anteriormente expuesto donde se explica la rivalidad entre caraqueños y orientales, puesta de manifiesto por mucho tiempo de la guerra y la pérdida de combates y esfuerzos; tanto que, al hablar del fusilamiento de Piar, no es atrevido pensar que esta rivalidad tuvo algo que ver en el asunto, aunque fuese en menor cuantía; pues Piar, se desempeñó como guerrero, fundamentalmente en la parte oriental del país y estableció vínculos estrechos con los líderes de ese espacio.

Aquel lanzazo que en la sabana de Urica, salido de las manos del cuerpo “rompe líneas”, atravesó “de parte a parte” al asturiano José Tomás Boves, en cierto modo cerró el duro capítulo de la historia nacional iniciado con la Constitución de 1811.

Puede decirse que esa tarde del año 14, además, se hirió de muerte la política que marginaba o apartaba de la guerra por la independencia a las masas de pobres y negros de Venezuela. De allí en adelante, los ejércitos patriotas, con una nueva comandancia en los sectores medios, se nutrirán de esclavos y llaneros dejados en la indigencia por la Carta Magna de 1811.

Puede decirse también que, a partir de ese momento, la dirigencia y verdadero liderazgo de la guerra por la independencia pasará de las manos de personajes como el Marqués Del Toro y los mantuanos, a las de jefes salidos de los sectores ajenos a ese mundo social, como José Antonio Páez, Bermúdez, Mariño, Piar, los Monagas, Sotillo y facilitará la incorporación de enormes masas de hombres del campo y gran parte de la población sometida al esclavismo, como la figura de Pedro Camejo o “Negro Primero”, antes en las filas de Boves.

José Tomás Boves, nacido en Asturias, una región española de la que poco sabía y quizás menos sintiese, porque llegó a esta parte de América cuando apenas era un niño, se percató en medio de la guerra, que la mayoría de los hombres – negros, mulatos y hasta blancos – signados por la pobreza extrema, poco apego sentían por las consignas independentistas o la heráldica española. Quien con el tiempo se convertiría en un feroz caudillo, había pasado su vida entera entre peones y esclavos por lo que conoció el sentir de esos hombres y es falso que lo haya movido un sentimiento de solidaridad con España y la nobleza de allá a la cual fue ajeno. Sí pudo percibir que aquel ejército y causa de mantuanos, no representaban el deseo de las multitudes y quiso aprovechar aquello sin un objetivo claro y definido.

Es conocido que el oficialismo español, allá en la corte y entre factores militares monárquicos, que aquí mismo se desenvolvían, no se le tenía confianza, ni se le consideraba como estrictamente uno de los suyos o para mejor decirlo, se le tenía desconfianza. Hay documentos que lo prueban.

El “terrible asturiano”, fue en cierto modo un producto de nuestra primera carta magna y es acertado haberle llamado “el primer caudillo popular venezolano”, como lo hizo Germán Carrera Damas. Y a ella, a esa constitución clasista y excluyente, en gran medida, corresponde la responsabilidad de la prolongación y crueldad de la guerra de independencia. Fue elaborada por un pequeño grupo de intelectuales y propietarios de aquella sencilla sociedad colonial. Y quizás, para ser justos, a aquellos hombres inexpertos les resultó muy difícil asumir un proceder diferente por los prejuicios y pesada carga de una cultura poco propicia a la audacia y el desprendimiento.

Por esas cosas y por decidir sin sentir el peso de la opinión de un pueblo en movimiento, la Constitución de 1811 estableció un régimen electoral censitario. Sólo podrían elegir y ser elegidos quienes tuvieran propiedades y dinero. Excluyó políticamente a los pobres. Condenó a esclavos y parias a seguir siéndolo. Convalidó la esclavitud.

Además, leyes derivadas de ella, establecieron que el ganado orejano, que deambulaba en el llano, sin hierro, que el llanero utilizaba con libertad para su sustento, pasaba a ser de los dueños de fincas. Un derecho de todos fue confiscado a favor de los semejantes a los hombres de nuestro primer Congreso Constituyente.

Richard Vawell, escritor o cronista inglés, testigo fiel de los acontecimientos de Venezuela, llegado aquí después de los años 1816 o 17, en sus obras, refiere como para esa época, el llanero aún mantenía la costumbre, quizás recuperada en esos años de guerra de diferente signo, de considerar el ganado sabanero como suyo, cual simple pieza de cacería.

Como cuenta alguna literatura y hasta el mismo Vawell, el llanero que estaba habituado a considerar el ganado alzado, orejano, sin dueño, como cualquier animal de cacería que deambulaba por la sabana como suyo o por lo menos con derecho a usarlo para sus fines, fue privado de aquello y lo mismo sucedió con grandes espacios de la sabana cercana a las ya limitadas propiedades del mantuanismo.

En síntesis, la República independiente que nace de la Constitución de 1811, es una casi puramente mantuana y esclavista. Y eso no lo percibió Bolívar en “El Manifiesto de Cartagena”.

En aquella fractura se insertó José Tomás Boves. Sus prédicas contra propietarios de esclavos, tierra y ganado, más que a favor de España, lo hicieron el caudillo más popular y poderoso de esa etapa de la historia nacional. Multitudes entusiasmadas le siguieron durante los tres años que asoló a Venezuela y casi destruyó la resistencia proindependentista.

En Urica murió Boves y sus consignas, para fortuna de la patria, las levantó en los llanos occidentales el catire José Antonio Páez. La guerra por la independencia tomó otro carácter y ya no estaría signada por los exclusivos intereses del Marqués del Toro y los mantuanos. Estos tendrán que bregar con la nueva dirigencia como Manuel Piar, a quien Bolívar fusilará en 1817 para tranquilizar al mantuanismo y tener que aceptar que sus declaraciones anti esclavistas, como la 1816 en el “Manifiesto a los pueblos de Carúpano y Río Caribe”, donde decreta la abolición de la esclavitud, no produzcan suficientemente los efectos deseados. Pues el modelo seguirá existiendo todavía terminada la guerra de independencia, hasta que, por su agotamiento y habiendo recibido compensación monetaria a cambio de sus esclavos, los esclavistas optarán por aceptar el fin de aquellas relaciones.

La abolición de la esclavitud se producirá en Venezuela bajo el régimen de los Monagas, mediante decreto del 24 de marzo de 1854, es decir, 43 años después de decretada la primera constitución de Venezuela y pese los aconteceres de la guerra.

Cómo suena el andaluz y la influencia de este habla en América Latina

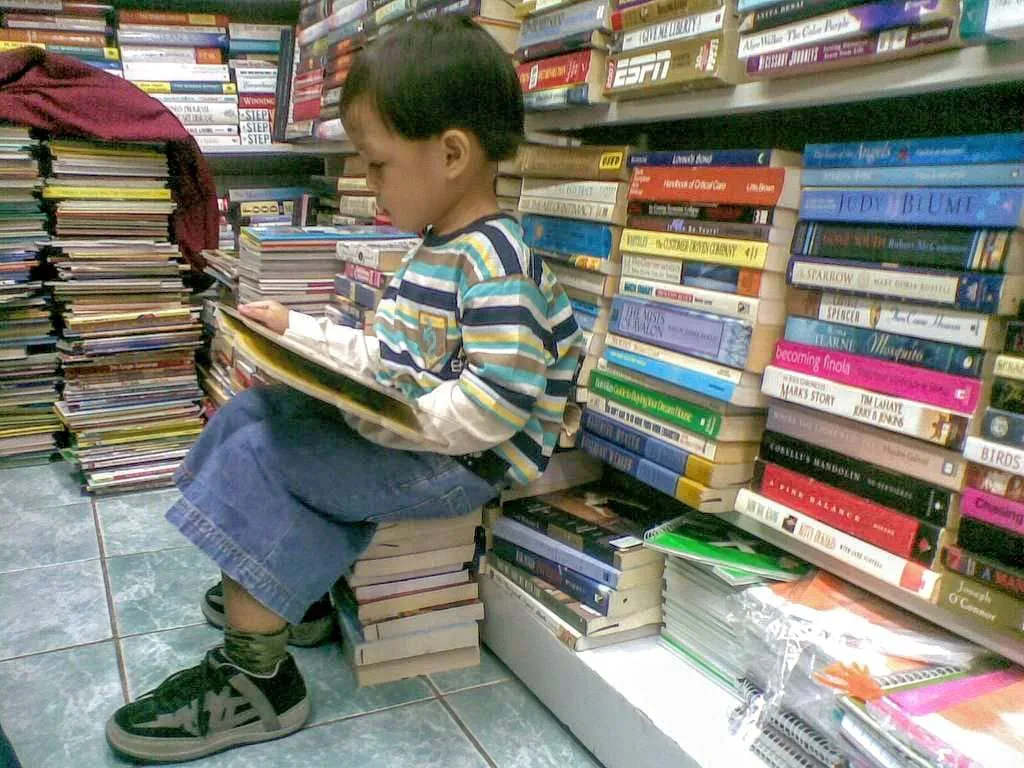

Fundación Editorial "El Perro y la Rana" recorre Yaracuy en busca de talento literario infantil

El CELARG abre inscripciones para nueva temporada de talleres literarios 2025-2026

Rusia – Venezuela: nuevos horizontes del diálogo cultural

Como nació la lengua española (el castellano)

Buen uso del lenguaje es vital para la batalla cultural: Parece una tontería... pero no lo es

Las Artes Escénicas despegan por Petare

Pasión por Venezuela: 5 Esculturas que reflejan nuestra identidad Venezolana

Venezuela, no solo es inspiración de poetas, compositores, músicos, escritores, también lo es para los escultores y artista plásticos, donde su inspiración es el reflejo de la propia cultura que envuelve nuestro país. En su economía, y sus tradiciones y está íntimamente vinculada a cada región. Si existe una escultura u obra que no aparezca, coméntanos.

Una madre haitiana impulsa un movimiento comunitario para luchar contra el cólera

Necesitamos científicos más comprometidos y gobernantes mejor informados

En definitiva, más que reclamar la neutralidad de la ciencia, lo que necesitamos es que la política adopte un enfoque más científico.

Incursión de Naves de Combate de EE.UU en cielo Venezolano

Más allá del Protocolo. Del Libro: Manual de distintas Ceremonias, el Protocolo

6 de octubre de 1821, hace 204 años, el Libertador Simón Bolívar, refrenda LA CONSTITUCIÓN DE LA GRAN COLOMBIA.

Douglas León Natera pidió al papa León XIV proteger a los venezolanos

El presidente de la Federación Médica Venezolana le entregó a su santidad León XIV una carta rogando interceder ante Dios, pidiendo que bendiga a todo el pueblo venezolano.

La Fiscalía de Venezuela chavista destituyó y ordeno detener a una fiscal por la filtración de unos videos íntimos enviados a un general

Darling Ortiz fue separada de su cargo y enfrenta cargos de corrupción, ultraje al pudor e incitación al odio, luego de que el ex comandante de la Aviación y actual diputado Santiago Alejandro Infante Itriago divulgara imágenes privadas de la funcionaria judicial.

Apareció Brasil y denunciando a una red que facilitó el ingreso ilegal de migrantes venezolanos por la frontera con Venezuela.

La Fiscalía acusó a 10 personas de integrar una organización que cobró hasta 1.000 dólares por facilitar el cruce irregular de más de 400 personas desde Venezuela entre 2021 y 2024.