¿Las mujeres que leen siguen siendo peligrosas?

ARTE Y CULTURA23 de abril de 2025 Por: Raquel Baixauli Romero

En 2005 se publicó en Alemania el libro Las mujeres, que leen, son peligrosas. En él, a través de una selección de obras de arte, Stefan Bollmann planteaba una historia ilustrada de la lectura femenina en el mundo occidental.

Más allá de los cambios en torno a esta práctica, resulta interesante comprobar cómo el siglo XIX diferenció la forma de representar a los hombres que leen de las mujeres lectoras.

Pero ¿cómo contribuyó el arte a construir las identidades lectoras? ¿Qué libros se consideraban apropiados para las mujeres? ¿En qué momento leer se entendió como un peligro y por qué?

Lectura e identidad femenina

Durante el siglo XIX se construyó una versión de la feminidad basada en la domesticidad. La imagen del ángel del hogar admitía la lectura como pasatiempo para las mujeres. Pero el contenido de los libros debía remitir a su instrucción, devoción o esparcimiento sin alterar su virtud.

Con el afianzamiento de la sociedad de consumo, leer se convirtió en uno de los entretenimientos urbanos preferidos. En las grandes ciudades se concentraban las clases sociales que tuvieron acceso a la lectura. Y, aun cuando la alfabetización era baja, a finales de siglo el público potencial era el femenino. Incluso existieron estrategias para atraer y fidelizar a más lectoras; por ejemplo, las novelas por entregas que solían aparecer en folletines.

Las mujeres habían estado en el punto de mira desde que se instauró la costumbre de leer en silencio. Pero en el siglo XIX, ante la creciente cultura femenina de la novela, aumentó la obsesión por regular la práctica, lo que desató la reacción de partidarios y detractores. Por un lado, se argumentó que la lectura de este género incidía en las virtudes asociadas a la feminidad imperante. Por otro, hubo quienes vieron en la lectura desenfrenada un síntoma de inestabilidad.

Así, la sociedad del ochocientos definió la relación de las mujeres con la lectura en términos morales.

El peligro de la identificación

Leer es un acto esencial de la sensibilidad moderna. Más allá de los propósitos, la lectura refleja dinámicas emocionales. Gracias a la persuasión experimentamos las historias en primera persona, echamos de menos a los personajes, buscamos equivalencias con la realidad. Nos reconocemos en las tramas, adivinamos nuestras carencias y nos identificamos con lo que alguien confió al papel. La acción de leer habla, por tanto, del deseo.

Aquí reside una de las explicaciones a la fiebre novelística del siglo XIX. Ante unos marcados roles de género, en las lecturas se volcaban multitud de anhelos. Sobre todo, en aquellas que trataban sobre la pasión y el desamor. En la intimidad, en soledad o compartidas, las lecturas femeninas establecían lazos cómplices que subvertían lo establecido. Y fue por ello por lo que se debatió su regularización.

En la novela Madame Bovary, Gustave Flaubert creó una protagonista mítica, entregada a las lecturas. Una soñadora que pronto advirtió su insatisfacción. Una mujer peligrosa, incluso, si se analiza desde los argumentos decimonónicos que afirmaban que identificarse con según qué historias tenía consecuencias. El personaje de Emma Bovary dio nombre al “bovarismo”, el deseo, a partir de la ficción, de tener un destino más satisfactorio.

Argumentos médicos contra las novelas románticas

La sociedad burguesa impuso condiciones lectoras a las mujeres. El siglo XIX concentró sus esfuerzos en definirlas desde la perspectiva médica. Esta categorización implicó que las ideas de salud y enfermedad se construyesen en paralelo a los discursos de género. De este modo, se teorizó sobre su naturaleza y se imaginaron como seres diferentes alejados del estándar de salud.

La mirada clínica defendió que, como seres fácilmente impresionables, determinadas novelas podían afectar a las mujeres. Reputados médicos e higienistas les recomendaban leer con moderación; también insistían en buscar obras que nutrieran su intelecto y alejarse de historias que excitaran las pasiones. El arte se hizo eco de todas estas creencias. Y, a lo largo del siglo, fue común representar a lectoras en actitudes varias.

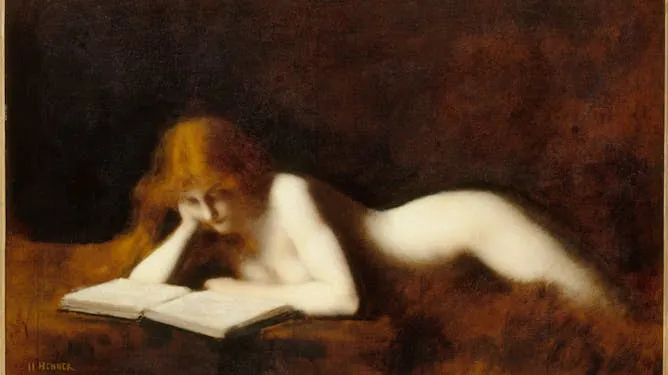

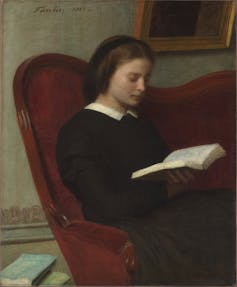

Las hay que emulan el paradigma del ángel del hogar y leen un libro como síntoma de intelectualidad o refinamiento. Pero, más allá de la erudición, abundan las lectoras soñadoras y dormidas. En prensa se reprodujeron grabados de muchachas frágiles leyendo su primera novela de amor. También hay quienes las representan desnudas y extasiadas. Otras se muestran envidiosas al compararse con las protagonistas del relato. Incluso las hay enfermas a causa de la lectura.

Una de las afecciones que se relacionó con esta causa fue la clorosis. Entre sus síntomas se encontraban algunos relacionados con la anemia, como la debilidad y la palidez. La clorosis fue un diagnóstico muy popular en la segunda mitad del siglo, dirigido principalmente a mujeres jóvenes. El discurso médico incidió en cuestiones como la falta o exceso de deseo sexual.

El arte, sin embargo, prefirió centrarse en la lectura. Considerada como una enfermedad social en el XIX, a principios del XX se demostró su invención, pero retratar la clorosis formó parte de la estrategia para advertir del peligro de la lectura. En el entramado cultural del fin de siglo, fuertemente misógino, las imágenes se aliaron con los argumentos médicos contra la libertad femenina.

Leer como acto de resistencia

La mentalidad decimonónica entendió la lectura en solitario como algo peligroso para las mujeres; no tanto por el acto en sí, sino por una cuestión emocional. Históricamente, esta práctica se ha expuesto desde este lugar.

Aquellas que tuvieron acceso a la lectura se las ingeniaron para poder leer más, acceder a determinados títulos y descollar el discurso establecido, como la niña que enciende la linterna bajo la sábana para terminar su libro. En este contexto, desear se convirtió en un acto de resistencia.

La cultura visual del siglo XIX inauguró este modo de identificarse con la lectura. Hoy en día, aparentemente lejos de cualquier peligro, es curioso comprobar cómo se arrastran cuestiones de esta cultura femenina en torno al libro. La escritora y crítica literaria María Ángeles Cabré afirma que “se lee en clave femenina cuando se lee entre líneas, buscando más allá de las evidencias”.

Lo cierto es que cualquiera que lo hace busca participar de las obras: frente a un mundo anestesiado, nos sumergimos en historias para acceder a nuestro horizonte propio. La acción se convierte en un espacio de recogimiento, donde habita el disfrute personal más allá de los quehaceres diarios.

Leer permite, al igual que en el XIX, imaginar otros mundos. Pero la actualidad nos brinda una posibilidad más: ahora también podemos crearlos. Quizá por eso, además de lectoras, despuntan grandes autoras (y editoras, y libreras…). Felices lecturas.

Raquel Baixauli Romero: Doctora en Historia del Arte, Universitat de València

The Conversation

Al municipio Independencia llegaron los Reyes Magos

La primera persona que escribió una obra literaria fue una mujer: Enheduanna

Jesús Querales: Un Mensaje para Nuestro Pueblo, en la Aurora del 2026

Nuestra identidad no es un capricho; es un escudo protector, cálido y vital, contra las invasiones culturales extrangerizantes.

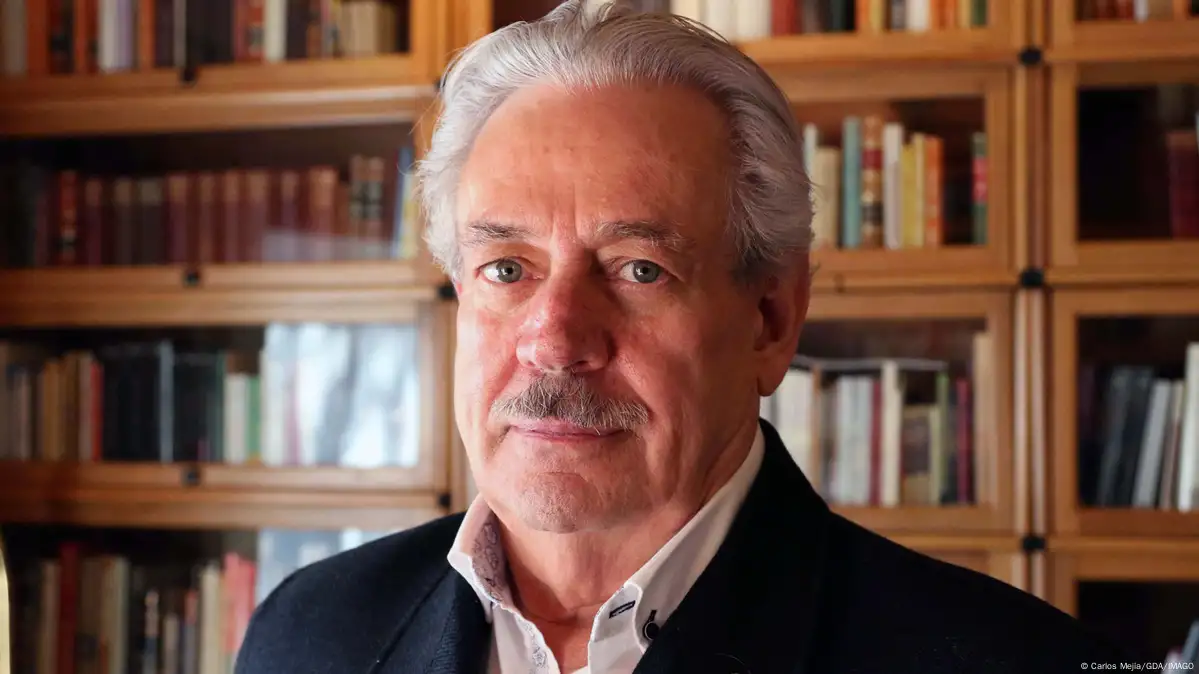

Escritor mexicano Gonzalo Celorio gana Premio Cervantes 2025

El autor y profesor universitario recibirá el premio de manos del rey Felipe VI el 23 de abril en la Universidad de Alcalá, cerca de Madrid.

“Música en Movimiento” sigue llevando espectáculos de calidad al pueblo yaracuyano.

Impulsan plan educativo para resaltar efemérides históricas en Yaracuy.

Yaracuy rinde tributo al cantor del pueblo Alí Primera

A sus 84 años de natalicio .

Más allá del Protocolo. Del Libro: Manual de distintas Ceremonias, el Protocolo

17 de enero de 1739 nace en Guatire, Estado Miranda, Pedro Ramón Palacios Gil, mejor conocido como El Padre Sojo

El 18 de enero de 1965, hace 61 años, Venezuela obtiene el Primer Campeonato Mundial de Boxeo de la (WELTER JÚNIOR WBA)

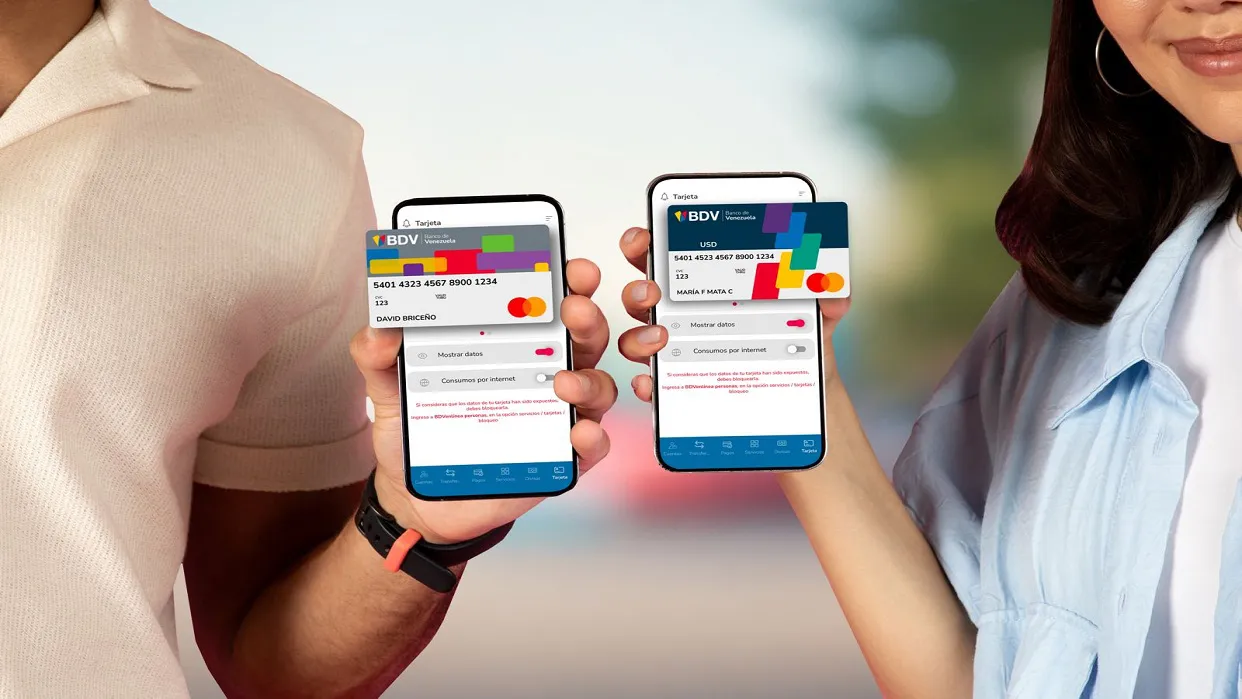

Banco de Venezuela activa Tarjeta Internacional Virtual: ¿De qué trata y qué ofrece?

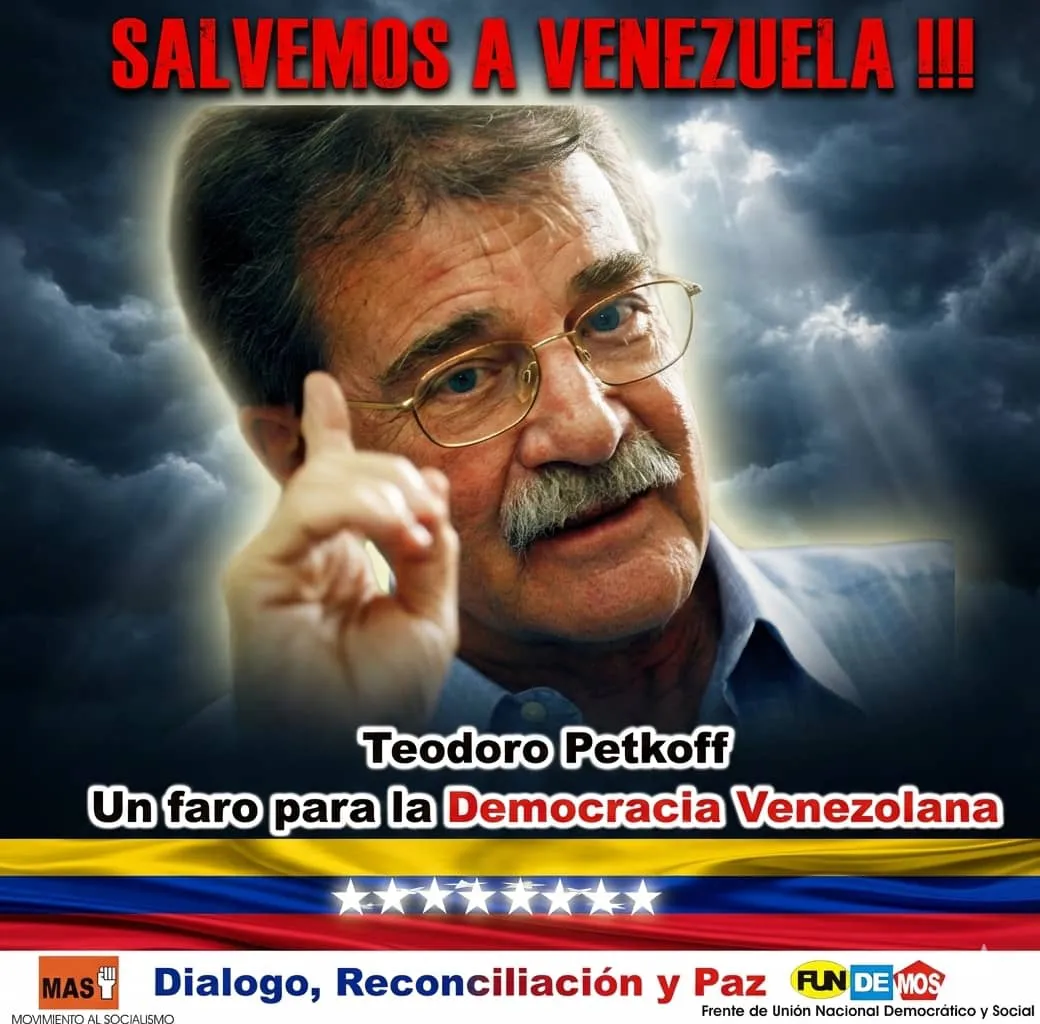

Hace 55 años, 19 de enero de 1971 se funda el partido político MOVIMIENTO AL SOCIALISMO MAS

Libertad para los médicos detenidos pide la Federación Médica Venezolana

Douglas León Natera abogó por sus colegas: Jorge Yéspica, Pedro Fernández, Juan Torres, Elizabeth Rodríguez y Enrique Ferreira.

El remolino más destructivo de la historia de EE. UU.

PSUV anunció movilización para conmemorar 68 años de insurrección popular del 23 de enero

El dj Will Torres arranca el 2026 con una gira internacional y el corazón puesto en la música